尽管技术越来越发达,但我个人觉得,上世纪八九十年代,才是音响的巅峰时期。

Walkman、CD随身听、卡座、DAT、开盘机……百花齐放,各个厂商都在用最好的技术和最实在的用料来伺候大家的耳朵。

这些电子和机械技术完美结合的产品,简直称得上艺术品。

你现在可以在随身听里装上百首MP3或无损,但当年反复聆听一盘磁带或CD的感觉,还会不会有?

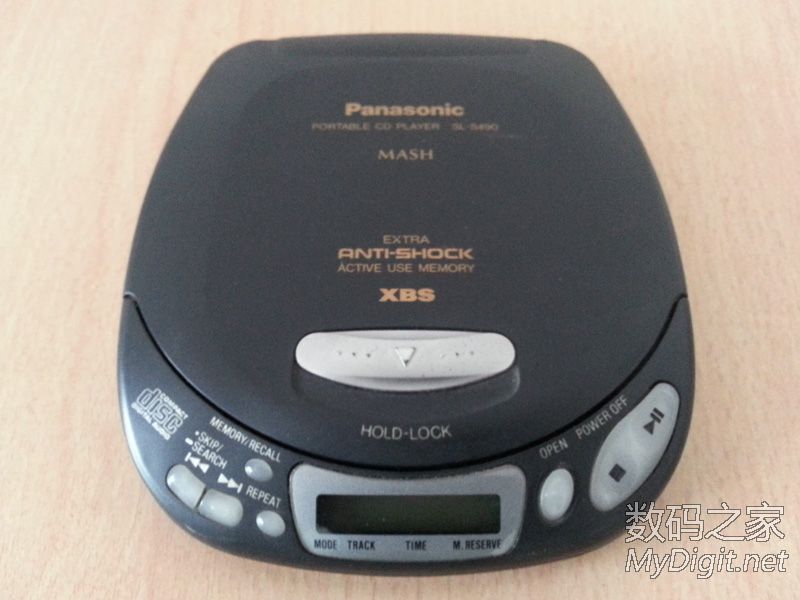

本帖的主角,松下1995年的年度顶级CD随身听SL-S490。有两个版本,一个带光纤输出,一个带Line输出。我这台是Line输出版本,外形上我觉得比光纤版本好看得多。当然,这机器是我后来收的。当年玩不起这些。

S490的一些特征:

10秒防震;

XBS音效;

红外遥控;

MASH(多级噪音整形技术)。

根据老鸟的说法,S490已经属于中后期机型,音质与松下早期的大板砖XP7、XPS900等相比已经退步,但干掉后期的CT790、CT810之类的型号绰绰有余。

当然这只是老鸟的说法,我没具体对比过不发表意见。但和后期的便携机型相比,S490依然还有台式机的影子。

XBS的音效还算不错,那个高音过滤我都想不出能干什么。老机推力很猛,9mW,用AKG K420听,10级音量电位器常年只在1左右调节,高了耳朵受不了。

贴纸齐全。上家保护得很好。

非常厚道的电池仓,两节5号电池完美运行。索尼同时期的CD还需要专用电池架,电池架现在也奇货可居。

看这托盘,顶盖,还残留着台式机的影子。

湛蓝的激光头,快20年了,状态依然生猛。正版、清朝已付费版、自刻CD统统不在话下。随身听的高玩们普遍认为松下的激光头比索尼的皮实得多。

台式机范儿的顶盖。

说了这么多,也该拆了。老机有个很好的优点——特别好拆。

双电机、激光头,又长又粗又黄的导轨。

读盘系统总成。边上的三个玩意儿是减震胶垫。依然是台式机的范儿,所以有足够的用料空间,也保证了历经20年依然宝刀未老。

看起来不太复杂的主板。当然也比后期机型复杂得多。那一排排的电解电容是所有老机上特有的风景,现在的任何随身听上都不会再出现这些占空间的家伙。

外接电源时,屏幕和按键都会发出绿色的光。晚上挺漂亮。

从上到下的3颗IC:

AN8819:4ch Linear Driver IC

MN662740:激光头伺服IC

MN41V4400SJ:用途未查到,请高人解惑。

主板的背面。从左到右3颗IC:

SM5856:抗震内存控制器

8832SB5:貌似16bit DAC

最右边型号不太看得清楚。用途不明。

在电子元件集成度不够高的1995年,仍需要大量分立元件进行辅助,却也让这样的电路板看起来更加迷人。这对于工程师的设计能力也是一大挑战。那个时候,地球上似乎还没有“国产CD随身听”这样的东西。

如果拆开后期的CD随身听,上面的主板荒凉得就像一片沙漠。这是集成度提高的原因,一颗主控IC几乎就能囊括早期电路板上的所有元件,整机设计难度直线下降。但同时,老砖头上的很多特点,也一并失去了……

我要赚赏金

我要赚赏金