1.1测试用到的仪器:电流表与电压表

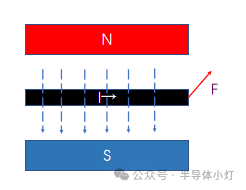

1820年,奥斯特意外地发现载流导线的电流会作用于磁针,使磁针改变方向。后人在此基础上发明了电流计,即利用电磁力矩使指针转动一定力度,F = I * B * L * sinα。在保证磁场强度与导体长度不变的情况下,仅仅改变电流I的大小,就可形成与电流成正比的力矩。

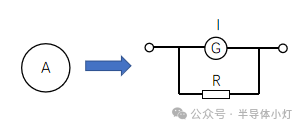

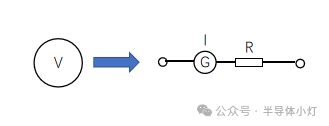

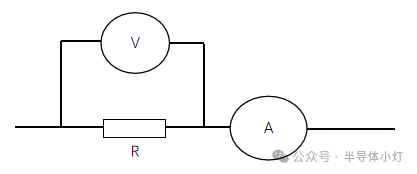

上面的电流计灵敏度高,只能测量微弱的小电流,无法实际应用。接下来,我们通过搭配电阻,构造实际的电流表与电压表。

假设电流计的内阻为r

如上图电路图中:Im = I + U/R = I + I * r / R 即为所测电流

如上图电路图中:Vm = I * (R + r) 即为所测电压

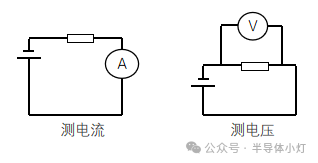

我们已经了解到电流表与电压表的原理,那么接下来就可以进行测试了

1.2 测试基础器件:电阻,二极管

如果测量某一点的电流,则需要将该点断开,再将电流表串联进去,注意要区分正负极;

如果测量某两点的电压,则直接将电压表并联在这两点。

首先对于电阻的阻值测试。

R = V / I

V为电压表测试得电阻两端的电压,I为电流表测试得流经电阻的电流

依据欧姆定律,两者相除可以计算出电阻的阻值

下来将我们所学到的二极管理论知识与实际相关联

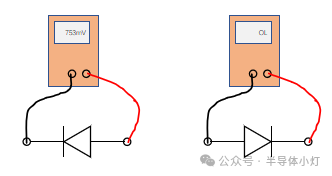

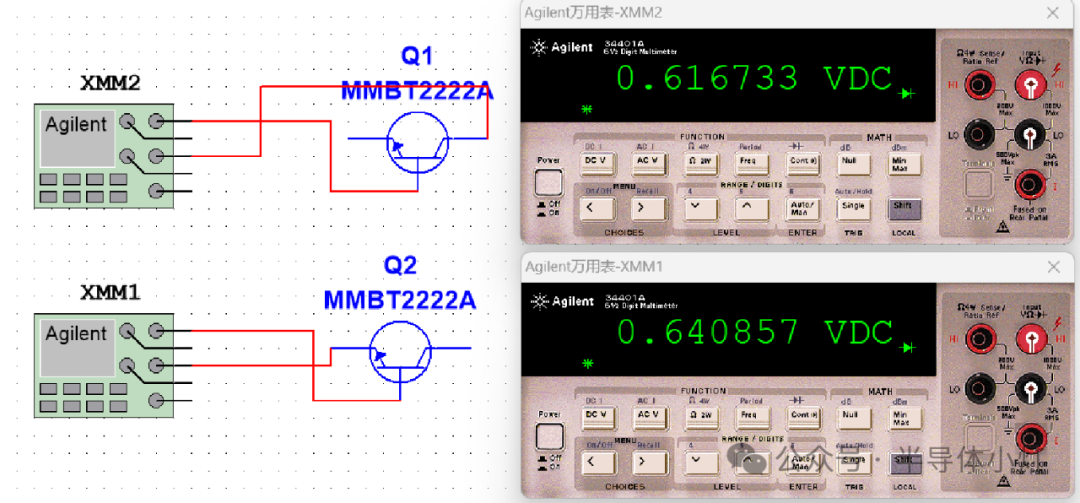

无论是哪种二极管,我们都可以区分P极或N极 , 一般可用万用表二极管档位测试。

万用表的二极管、电阻、通断档位,是指FIMV,就是给驱动电流,测试电压。一般我们测试模拟器件,都是给电流、测电压(FIMV),给电压、测电流(FVMI)。

先将二极管打到二极管档位,红/黑表笔接二极管管脚。

万用表显示有值(一般不大于1.2V),则此刻红表笔接的为P极、黑表笔接的为N极;

万用表显示OL,则此刻红表笔接的为N极、黑表笔接的为P极;

对于一些集成电路芯片,内部都集成有ESD保护二极管,这就成了测试芯片开短路的方法。

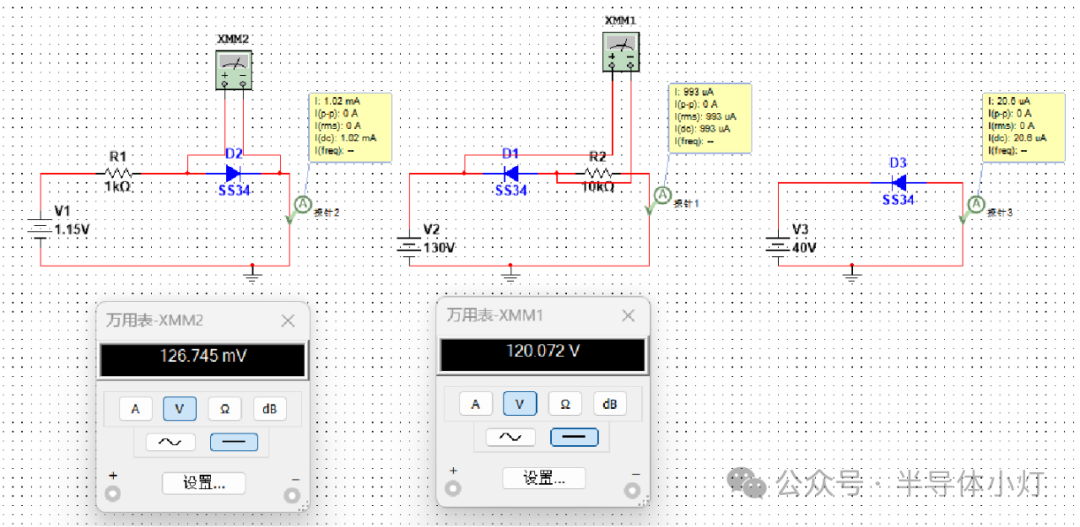

对于一般二极管,主要有三项参数VF、VBR、IR,之前也有提到过。

其中VF与VBR是分别给二极管正向与反向1mA的电流,测量此时二极管两端的电压,这里需要提前估摸电压值匹配电阻,避免因电流过大而烧毁器件。

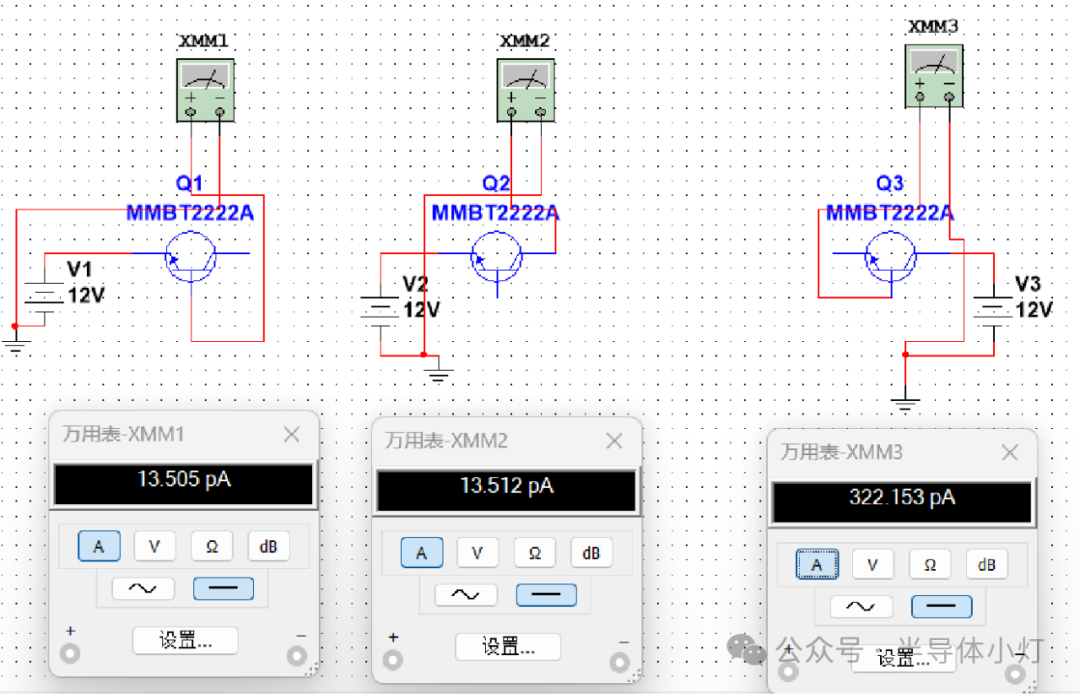

IR是给二级管施加反向电压,电压值一般取VRWM,测量此时的漏电流。

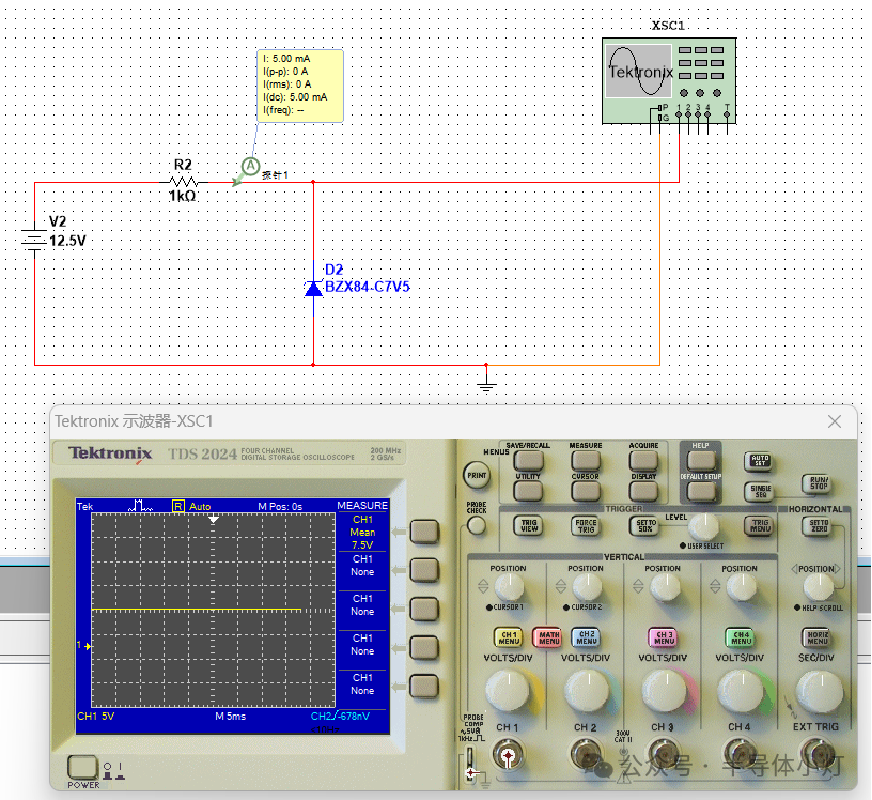

一个真实的案例是测试WK7KB0的Vz值,根据规格书电参,Vz@5mA = 7.13~7.88V。

依据目标值7.5V,搭配1KΩ电阻,计算出供电电压,然后模拟出来的一种测试方法。

而在实际测试中,因目标值可能发生漂移或线缆的阻值,而使得测试不准确。所以,将万用表串联在电路中,检测电流值,调整供电电压,使得电流值固定在5mA。

1.3 测试基础器件:三极管,MOS管

1.3.1 三极管的测试:基于DataSheet

OS测试:不管是PNP还是NPN,总是能测出来两个二极管的正向压降

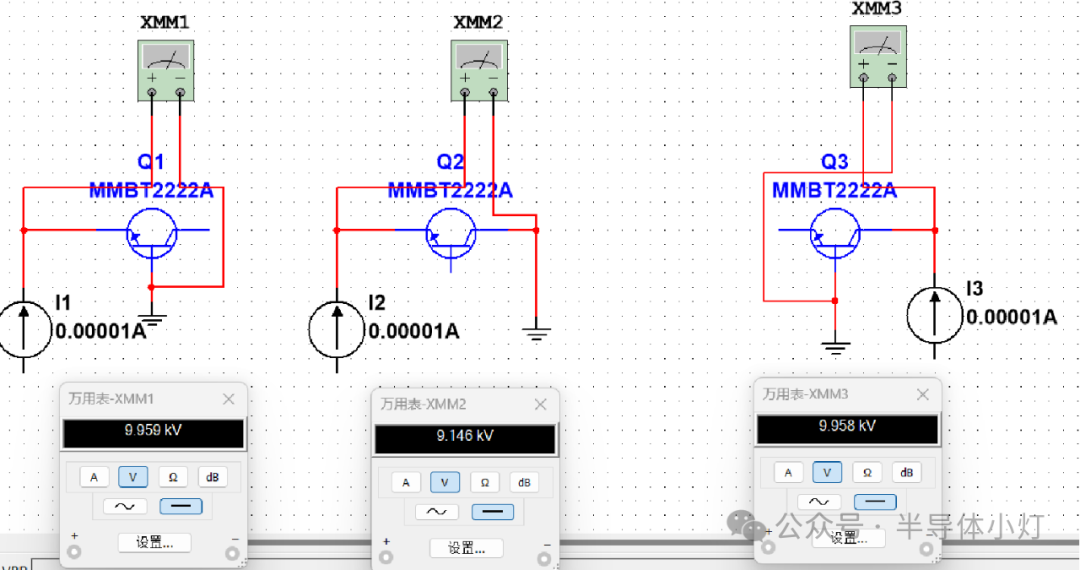

BVCEO…:PN结的反向电压,这里不知道是不是我的问题,有兴趣的朋友同学可以试着仿真一下

ICBO…:PN结的反向漏电流,可能我给的电压太小了,或者是因为剩余的一个脚Floating?

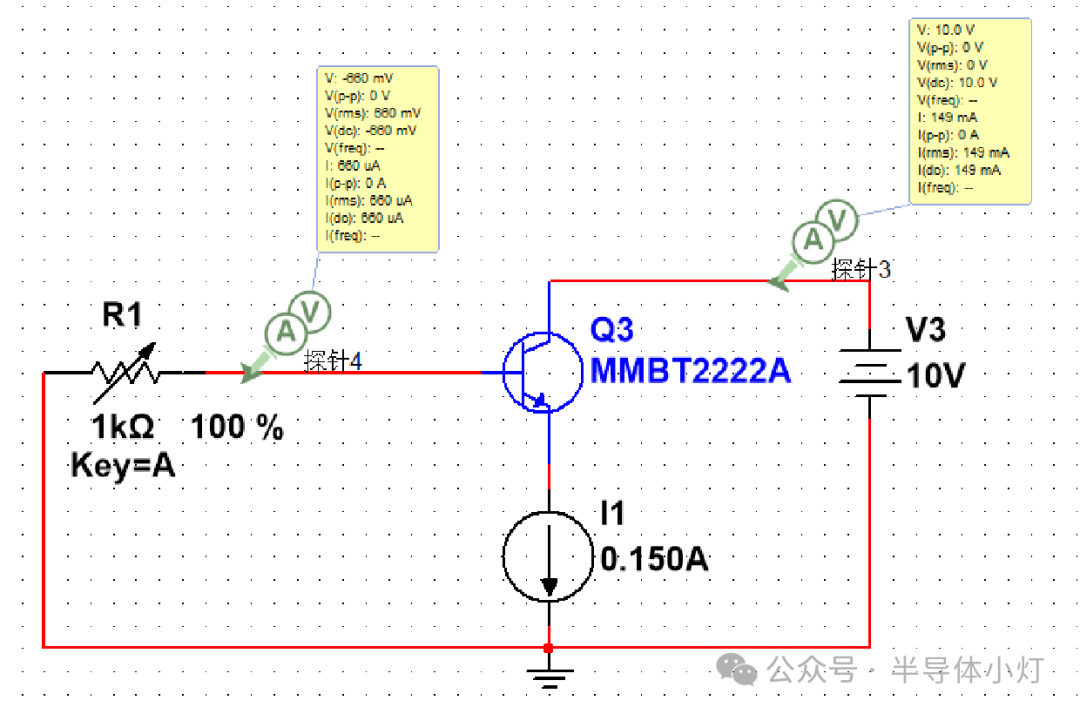

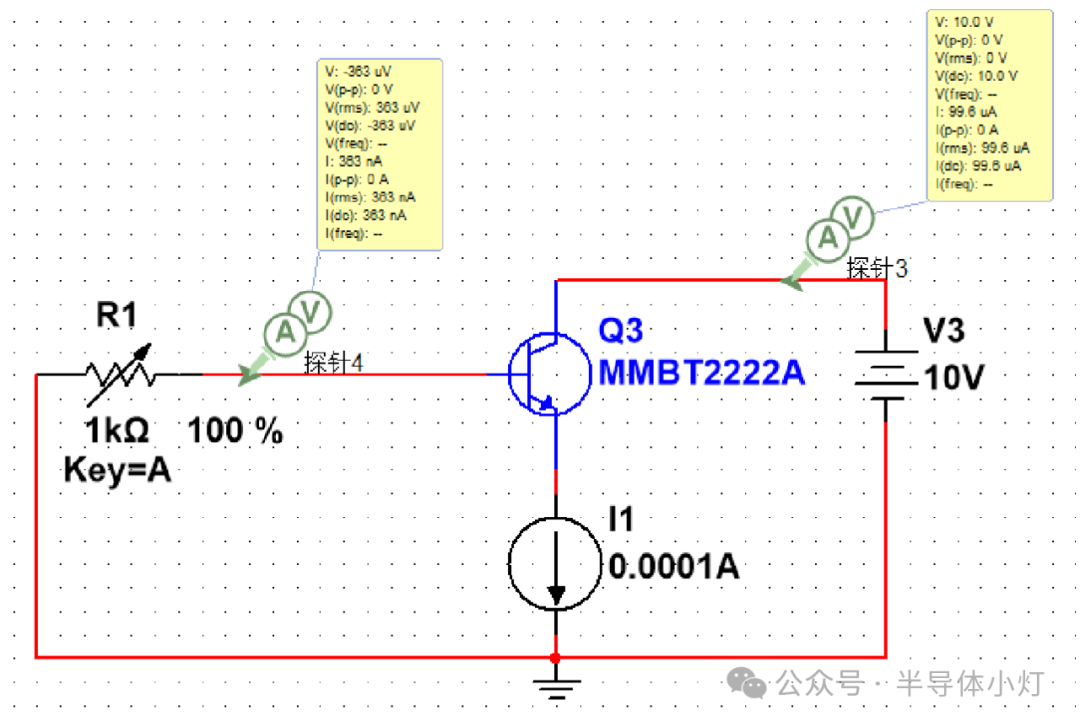

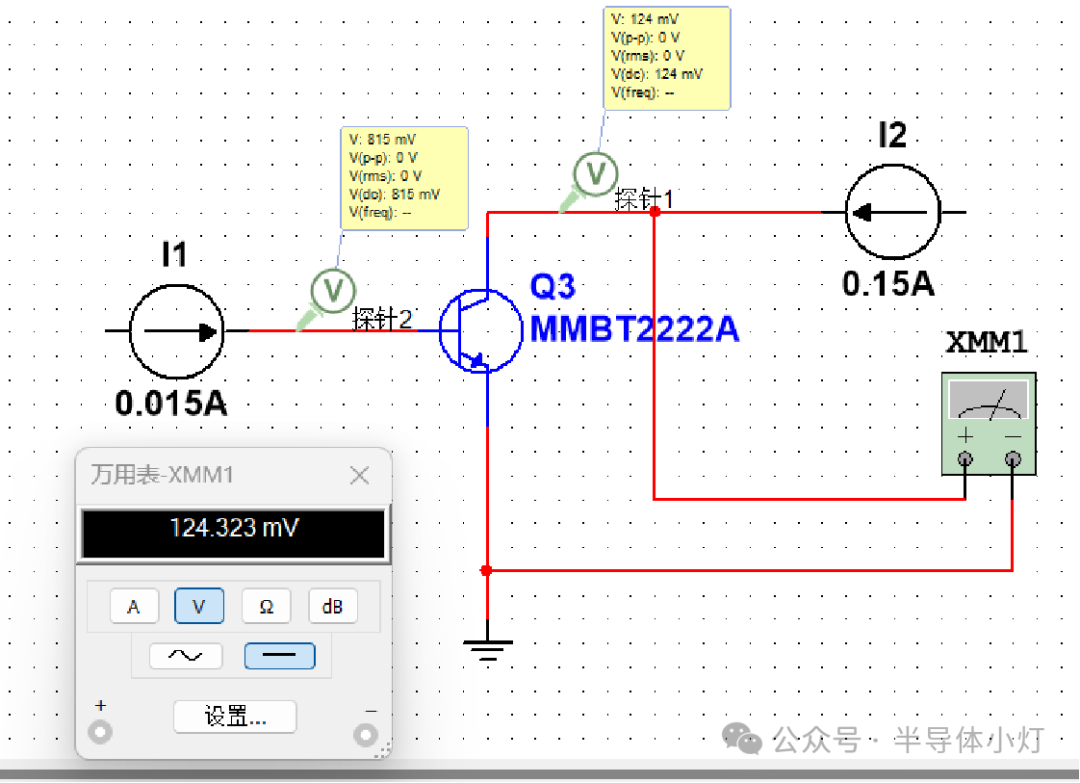

hEF:电流的放大倍数

hEF1 = 149/0.66

≈226

(Ie = 150mA\Vce = 10V)

hEF2 = 99.6/0.363

≈274

(Ie = 0.1mA\Vce = 10V)

VCES…这个就不解释了啊,我忘记了,哈哈哈!

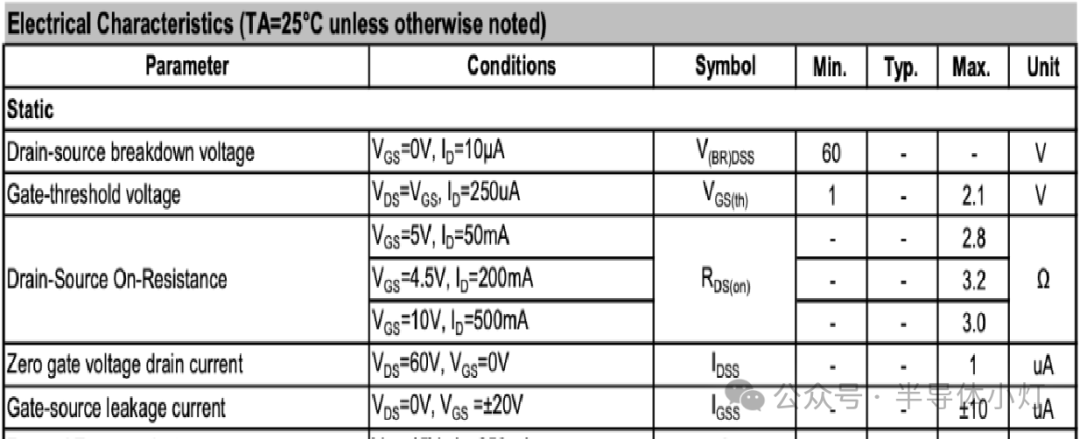

1.3.2 MOS管的测试:基于DataSheet

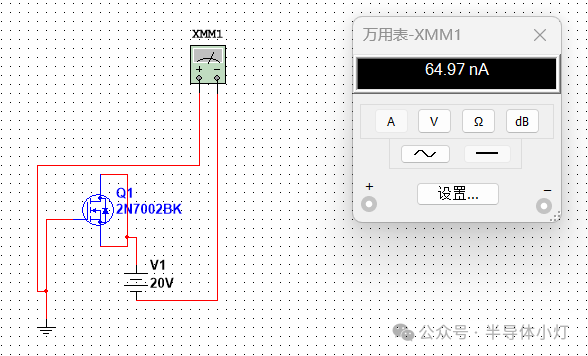

BVDSS:漏极与源极的击穿电压

测试时将Gate与Source短路接地,使器件处于关断状态,并在Drain与Source之间施加一个特定电流,测量此时的漏源电压。

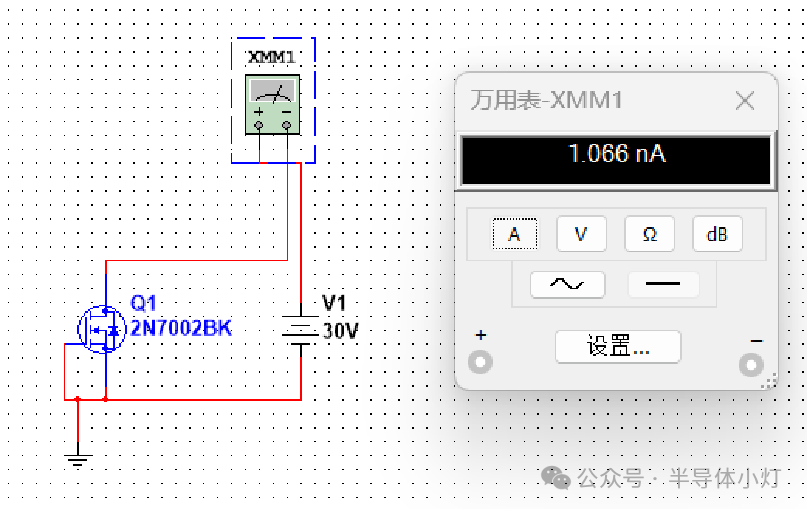

IDSS:截止状态下的漏源泄露电流

测试时将Gate与Source短路接地,使器件处于关断状态,并在漏极与源极之间施加一个特定电压(通常略低于BVDSS),测量此时的漏源电流。

IGSS:栅源之间的漏电流

测试时将Drain与Source短路接地,并在Gate与Source之间施加一个特定电压,测量此时栅源之间的漏电流。

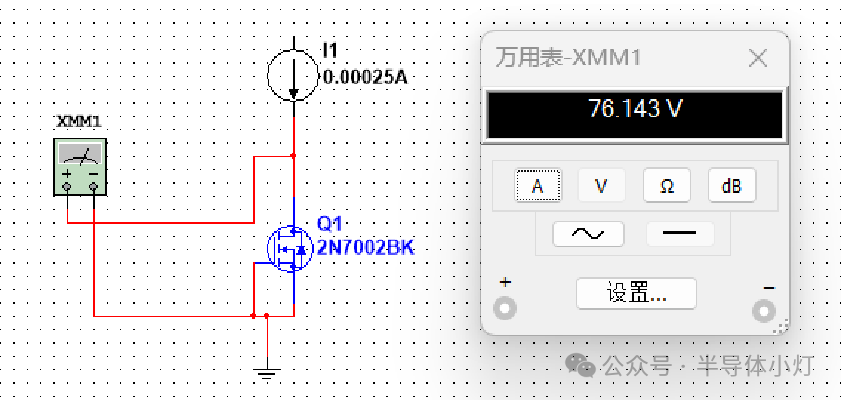

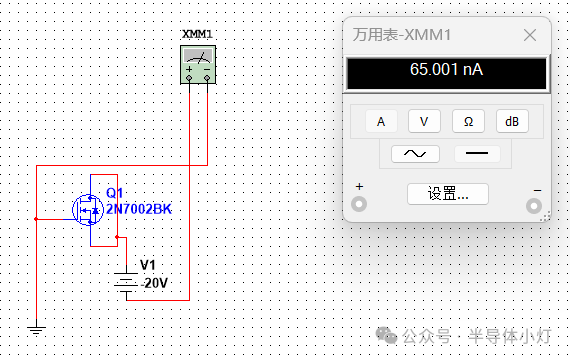

Vth:开启阈值电压

测试时将Drain与Gate短路,并在其与源极之间施加一个特定电流,测量此时漏源之间的电压。

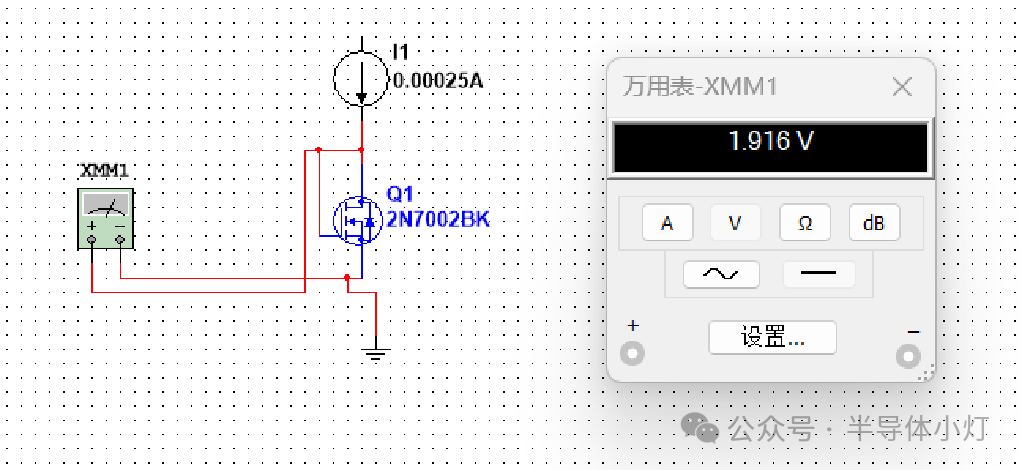

RDSON:=Vds/Id(导通状态下漏源之间的导通电阻)

测试时在Gate与Source之间施加一个大于Vth的电压以保证器件开启,然后在Drain与Source之间施加一个规定电流,测量此时漏源之间的电压。

RDSON=Vds/Id = 0.578 / 0.5 = 1.156 Ω

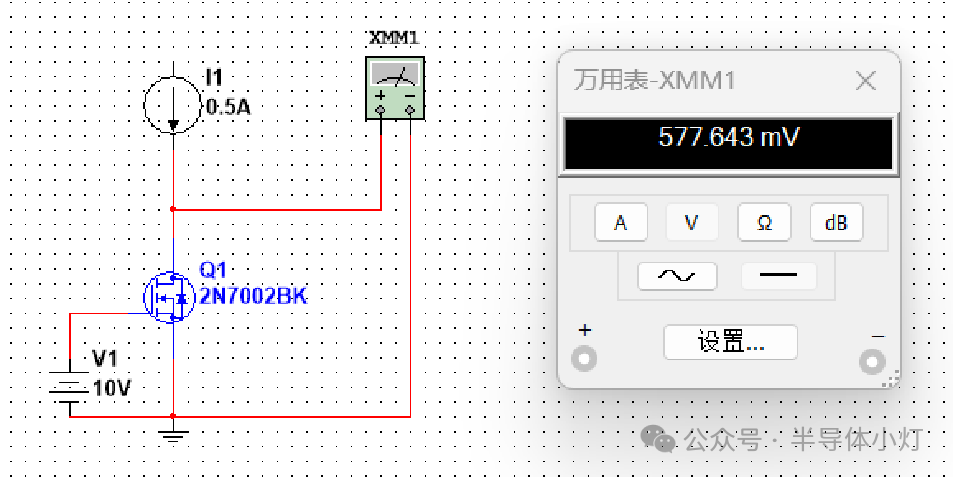

VFSD:寄生二极管的正向压降

测试时将Gate与Source短路,在Source与Drain之间施加一个规定电流,测量此时源漏之间的电压。如下图中有个小错误,就是我把Gate悬空了。如果测试的话要将G/S短接起来,防止寄生电容误开启MOS,MOS管真实应用中也应该避免将G悬空。

如下为用Multisim仿真数值与DataSheet参数对比,结果Pass

我要赚赏金

我要赚赏金