法拉电容作为一种高性能储能器件,因其快速充放电特性被广泛应用于电动车、电网储能等领域。然而,关于其安全性的讨论从未停止,尤其是过压状态下是否会爆炸的问题,成为用户关注的焦点。本文将深入解析法拉电容的过压风险机制,并结合实际案例与防护措施,为读者提供全面认知。

双电层结构:能量仓库的物理基础

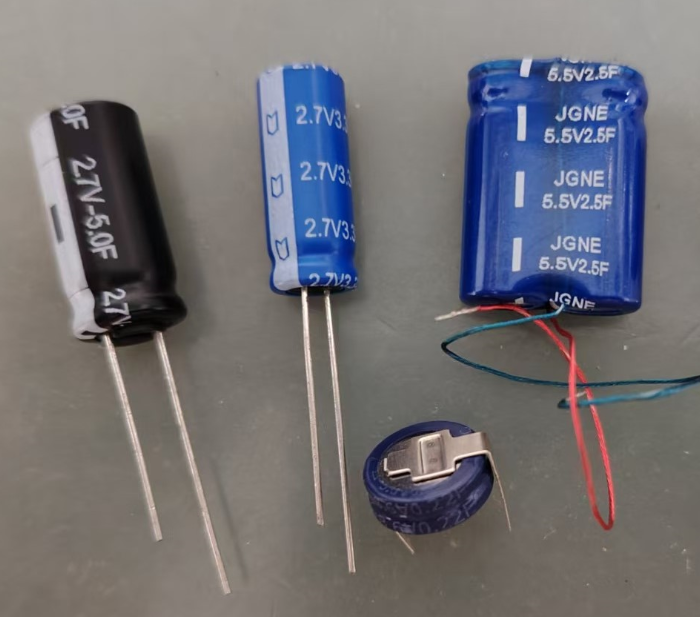

法拉电容的核心在于其双电层储能机制。与传统电池的化学反应不同,它通过活性炭电极和电解质形成的界面吸附电荷,如同用多孔海绵吸水般储存电能。这种设计使其电容量可达普通电容的数千倍,但也意味着储能过程对电压极其敏感。额定2.7V的电容若施加3V电压,其内部电解质的化学分解速度会骤增8倍,这种加速老化就像让高压锅持续超压运行,最终可能导致密封失效。

过压爆炸的连锁反应:从化学分解到热失控

当电压超过额定值时,电解质会发生不可逆的电解反应。以常见的碳酸丙烯酯电解液为例,过压状态下它会分解产生氢气,而氢气与空气混合后形成爆炸性气体。此时若遇到电火花或局部高温,便会引发爆燃。某电网储能站火灾事故分析显示,过压导致的电解液分解是火灾链式反应的起点。更危险的是,串联使用的电容组若缺乏均压保护,内阻差异会使个别电容承受更高电压。例如16V电容组由6个2.7V单体串联而成,性能偏差可能使某个单体实际承受电压达3.5V,远超安全阈值。

法拉电容过压会爆炸吗

法拉电容过压会爆炸吗过压与短路的双重威胁:能量释放的极端形式

过压不仅直接损伤电容,还会间接引发短路风险。持续过压会导致电极活性物质脱落,这些脱落的颗粒可能在电极间形成微观短路点。这种损伤如同在电路板上撒铁屑,初期仅表现为缓慢放电(慢煮效应),但随着热量累积,最终可能引发300℃以上的局部高温,导致壳体熔毁。更直观的数据显示,一个3000F电容短路时释放的瞬时电流可达数千安培,相当于闪电强度的十分之一,这种能量若在密闭空间释放,后果不堪设想。

人为失误:过压事故的常见诱因

统计显示约25%的故障源于操作不当,其中过压充电占比最高。维修人员误将5V电源接入2.7V电容组的案例屡见不鲜,这种错误如同给新生儿喂食成人药剂,直接突破器件承受极限。环境因素也会放大风险:-40℃低温使电解液凝固膨胀,70℃高温则可能软化密封胶,二者都会降低电容的耐压能力。值得注意的是,部分厂商为降低成本采用低沸点电解液,这类材料在高温下更易挥发,进一步加剧过压风险。

安全防护:给能量野马套上缰绳

预防过压爆炸需多层级防护:

电压监控系统如同精密血压仪,通过主动均衡电路将单体电压偏差控制在±0.1V内,确保串联电容组中每个成员"雨露均沾";

机械防护采用304不锈钢壳体搭配防爆阀,当内部压力超过15kPa时自动泄压,相当于为压力锅安装智能排气阀;

热管理系统嵌入NTC温度传感器,实时监测升温速率,一旦检测到超过5℃/s的异常温升立即切断电路。

正确使用下的安全保障

尽管存在风险,但法拉电容在规范使用下安全性显著优于锂电池。关键在于严格遵守三点:使用前核对额定电压标识(如同查看药品说明书)、充放电时配备限压电路(相当于给水流安装减压阀)、定期检查电解液状态(类似汽车机油保养)。对于普通用户而言,选择带有CE/UL认证的产品,避免自行改装电容组,就能有效规避绝大多数过压风险。

通过以上分析可见,法拉电容的过压爆炸风险真实存在,但完全可防可控。正如驾驶汽车需要系安全带,使用高能量密度器件也必须遵守其物理规律。只有深入理解"能量仓库"的运行机制,才能让技术真正服务于人类安全。

我要赚赏金

我要赚赏金