大功率无线充电技术的核心在于如何高效、安全地将电能跨越空气间隙传输到负载端。这一过程涉及复杂的电路设计与物理原理的巧妙结合,类似于用电磁波编织一条隐形的能量桥梁。以下从技术原理到实际应用展开解析。

磁耦合技术的双引擎

大功率无线充电主要依赖两种磁耦合方式:电磁感应与磁共振。前者如同两台精密对齐的变压器,依靠线圈间紧密的磁通交链实现能量传递,传输效率在近距离时可高达90%以上,但距离超过数厘米便会急剧下降,这种特性使其成为电动汽车无线充电的主流方案。后者则像精确调谐的音叉,通过谐振电路在特定频率下实现能量共振传递,即便在20厘米距离仍能保持较好效率,为工业机器人等移动设备供电提供了可能。

发射端的三重奏电路结构

典型的大功率发射电路由数字控制器、功率变换模块、谐振网络构成黄金三角。数字控制器相当于指挥家,以100-205kHz的频率(Qi标准上限)精准协调各模块工作节奏。全桥逆变器将直流电转化为高频方波,其开关速度可达兆赫兹级别,如同将电流切割成极细的能量切片。LC谐振网络则承担着能量整形重任,串联电容与线圈组成的谐振腔能将方波转化为纯净的正弦波,这个过程如同将粗糙的砾石打磨成光滑的玉石,显著降低电磁干扰。

接收端的能量精馏系统

接收线圈捕捉到的交流电需经过多道精密处理:肖特基二极管组成的三维整流桥率先将高频交流转为脉动直流,其反向恢复时间需控制在纳秒级以避免能量损耗。紧随其后的π型滤波电路如同多级净水系统,通过LC组合滤除残余纹波。智能稳压模块则根据电池特性动态调节输出电压,例如在电动汽车充电时,BMS电池管理系统会通过2.4GHz频段与发射端实时通信,动态调整功率等级。

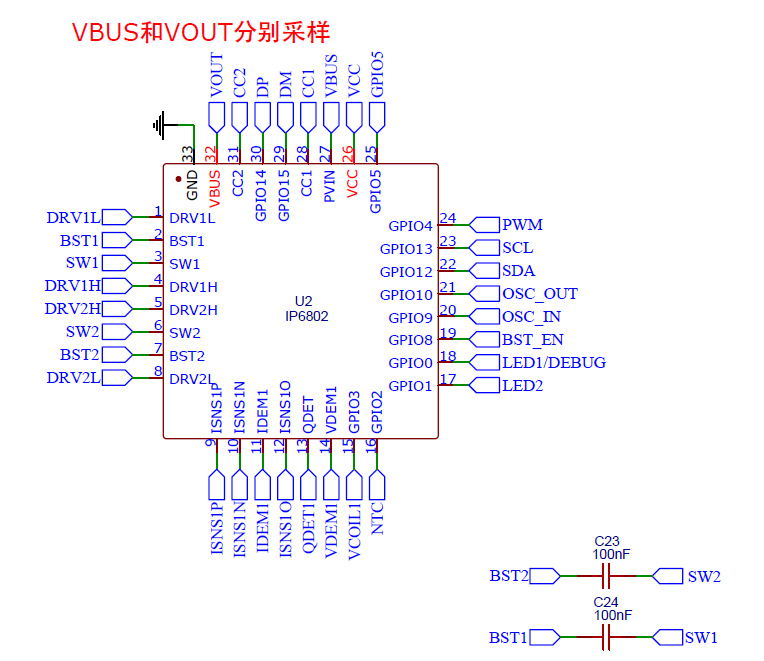

大功率无线充电电路原理图

大功率无线充电电路原理图效率优化的三重屏障

在3000W以上的大功率系统中,工程师设置了多重防护机制。自适应阻抗匹配电路如同自动变焦镜头,通过可调电容阵列实时补偿线圈偏移带来的阻抗失配,这项技术可使系统在±15cm位移范围内保持85%以上效率。温度监控模块内嵌在功率MOSFET的散热基板上,采用铂电阻温度传感器实现±1℃的监测精度。异物检测(FOD)系统则运用了双重验证机制,既监测接收端反馈的功率差,又通过电磁场畸变检测算法识别金属异物,误判率低于百万分之一。

从实验室到产业化的跃迁

当前前沿技术已在三个方面取得突破:氮化镓(GaN)器件的普及使开关频率提升至6.78MHz,传输距离突破30cm限制;动态调谐技术通过微机电系统(MEMS)实现电容值的毫秒级调整;空间定位系统结合电磁场成像技术,可在1平方米范围内自动追踪设备位置。某新能源汽车厂商最新发布的无线充电桩已实现11kW功率传输,其线圈定位精度达到±2mm,充电效率比有线方案仅低3个百分点。

安全架构的进化革命

在3kW医疗设备无线供电系统中,安全防护扩展到五层体系:物理层的铝屏蔽罩可衰减60dB电磁辐射;电路层的过流保护响应时间缩短至5μs;协议层的双向认证采用椭圆曲线加密算法;系统层的热失控预警提前30秒启动保护;最外层的保险丝阵列采用分区域熔断设计,确保故障局部化。这种多层防护体系已通过UL2750严苛认证,可在-40℃至125℃环境稳定工作。

随着第三代半导体材料与人工智能算法的深度融合,大功率无线充电正在突破传统物理极限。工程师们正在探索量子磁耦合等新机理,未来或可实现千瓦级功率的跨房间传输。这场悄无声息的能源革命,正在重新定义人类与电能的互动方式。

我要赚赏金

我要赚赏金