随着智能手机功能的不断升级,无线充电已成为中高端机型的标配功能。但对于早期机型或部分中低端手机用户而言,如何在不更换设备的前提下实现这一功能?本文将系统解析手机加装无线充电模块的技术方案、实施步骤与潜在风险,为追求科技便利的用户提供实用指南。

无线充电技术的本质是通过电磁感应实现能量传输。发射端(充电底座)将电能转化为交变电磁场,接收端(手机模块)的线圈捕获磁场并转换为电流为电池充电。当前主流标准如Qi协议支持最高15W功率,技术成熟度已能满足日常需求。市场层面,车载无线充电模块的爆发式增长(预计2026年装配量超1000万台)印证了该技术的普及趋势,而消费端的外置模块方案也因低成本特性持续走俏。

外置模块:小白用户的快捷通道

对于非技术背景的普通用户,外挂式无线充电贴片是最安全的解决方案。这类产品通常配备双面胶和MicroUSB/Lightning接口,只需三个步骤即可完成安装:

将模块粘贴在手机背部靠近充电口的位置,确保贴合平整无翘边;

连接模块接口与手机充电口,注意避免线材弯折;

放置于兼容Qi协议的充电底座上测试响应。

淘宝等平台销售的此类模块价格多在50-150元区间,但需注意选择带过压保护的品牌产品。不过这种方案存在明显短板——充电时无法使用手机保护壳,且额外增加的2-3毫米厚度可能影响握持体验。

手机添加无线充电模块

手机添加无线充电模块内置改装:技术爱好者的冒险游戏

追求完美集成的用户可能倾向内置模块方案,但这需要专业工具与操作技巧:

拆解阶段:使用热风枪软化手机背胶,谨慎分离后盖。部分机型需先断开电池排线防止短路;

模块安装:将接收线圈置于电池与后盖之间空旷区域,避开主板元件。采用0.1mm厚度的超薄双面胶固定可最大限度保持机身厚度;

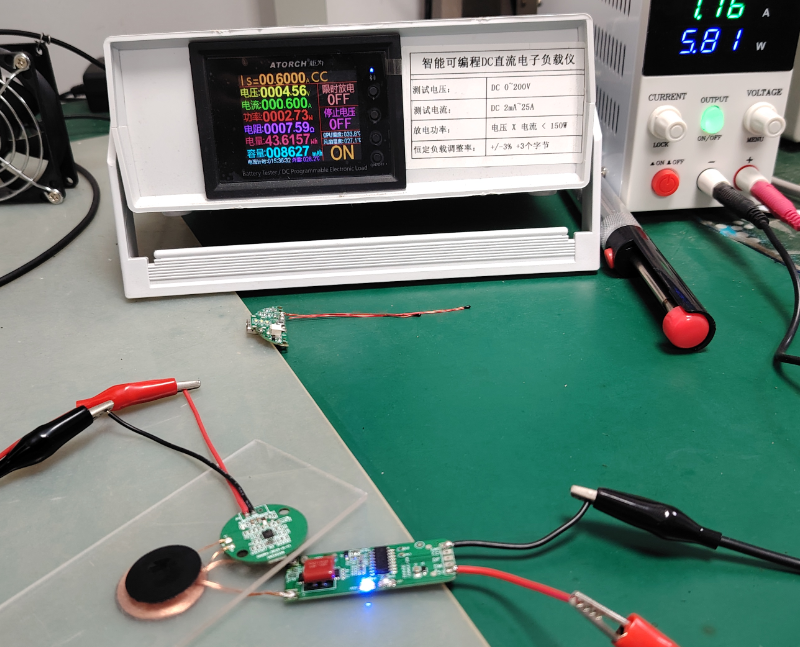

电路改造:焊接充电引脚是最大难点,需使用恒温烙铁在260℃下快速完成,避免高温损伤周边元件。

完成改装后,需用万用表测试电路导通性,再组装手机进行充电测试。某极客论坛的调研显示,成功实施内置改装的用户中,约23%遭遇过后盖闭合不严或充电效率下降的问题。

风险警示:理想与现实的温差

改装无线充电并非完美方案。电磁兼容性测试表明,非原装模块可能导致手机射频性能下降,Wi-Fi信号强度平均衰减15%-20%。更严峻的是,劣质模块缺乏温度监控芯片,持续充电可能引发电池鼓包——就像给气球持续打气终会突破临界点。专业维修机构的数据显示,因私自改装导致的充电故障占维修总量的12%,其中半数伴随主板烧毁等不可逆损伤。

替代方案:更稳妥的科技升级路径

当改装风险与使用限制叠加时,替代方案或许更值得考虑:

磁吸充电宝:支持随取随用的15W无线快充,且不影响手机原有结构;

充电背夹:专为特定机型设计的第三方配件,如iPhone的MagSafe兼容套件;

换机策略:中端5G手机已普遍标配无线充电,Redmi等品牌的入门款价格下探至1500元档位。

正如汽车改装界名言"最快的改装是换车",在科技迭代加速的今天,理性评估投入产出比尤为重要。

结语

从技术原理到实操方案,手机无线充电改装犹如一场微型外科手术,既考验动手能力更需风险意识。对于大多数用户,外置模块可作为尝鲜选择,而内置改装则应留给具备电子维修经验的极客。当我们在便捷与安全之间寻找平衡点时,或许真正的智慧在于认清:科技的本质是服务生活,而非制造麻烦。

我要赚赏金

我要赚赏金