全固态锂电池(All-Solid-State Lithium Batteries, ASSLBs)因其潜在的高安全性和高能量密度而被视为下一代储能技术的重要发展方向。然而,其商业化进程面临一个核心挑战:固体界面问题。电极与固态电解质之间的固-固接触导致界面阻抗高、接触稳定性差,以及严重的界面副反应。本文系统阐述了聚合物材料在解决这些界面难题中的关键作用,梳理聚合物在复合电解质、粘结剂及界面保护层中的应用。

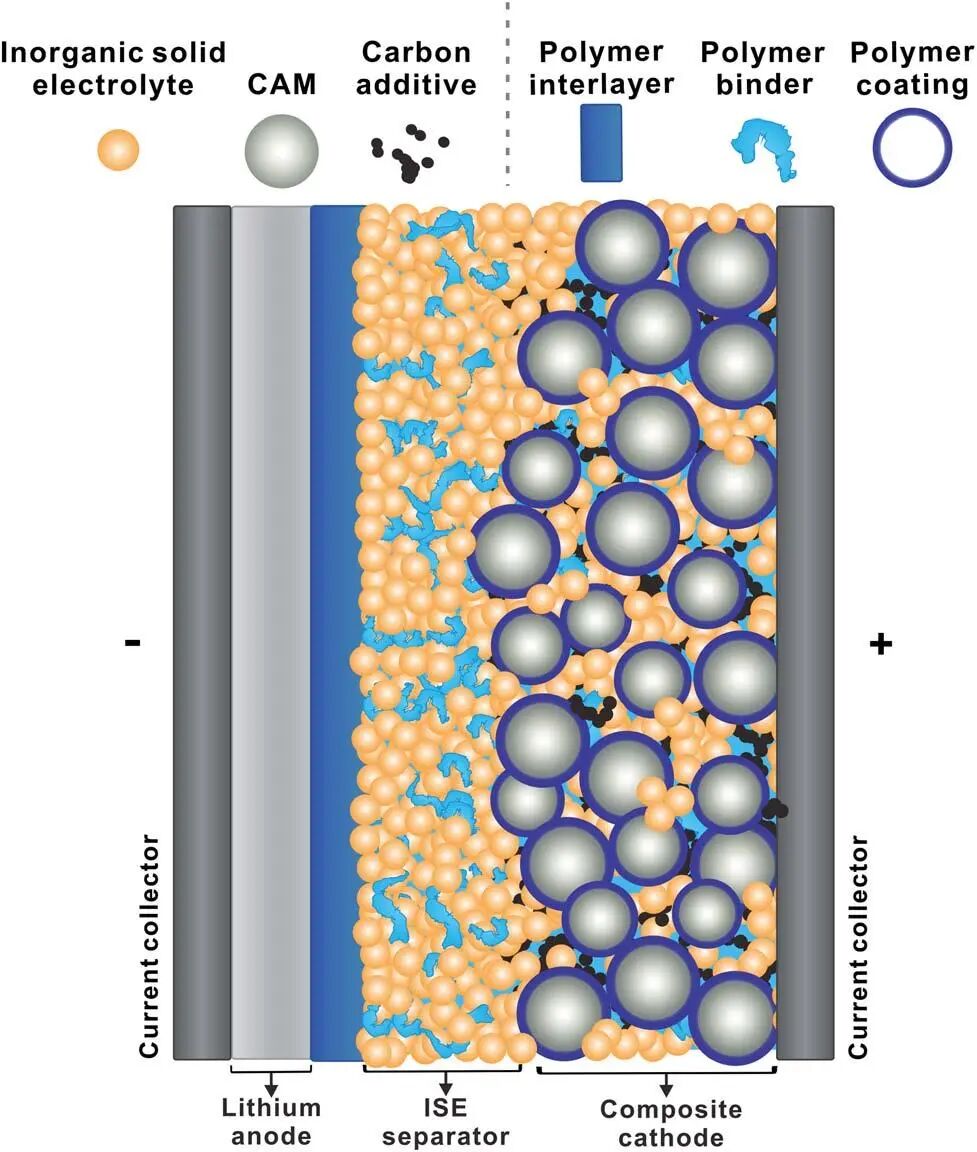

采用聚合物涂层、聚合物中间层和粘结剂的固态电池示意图

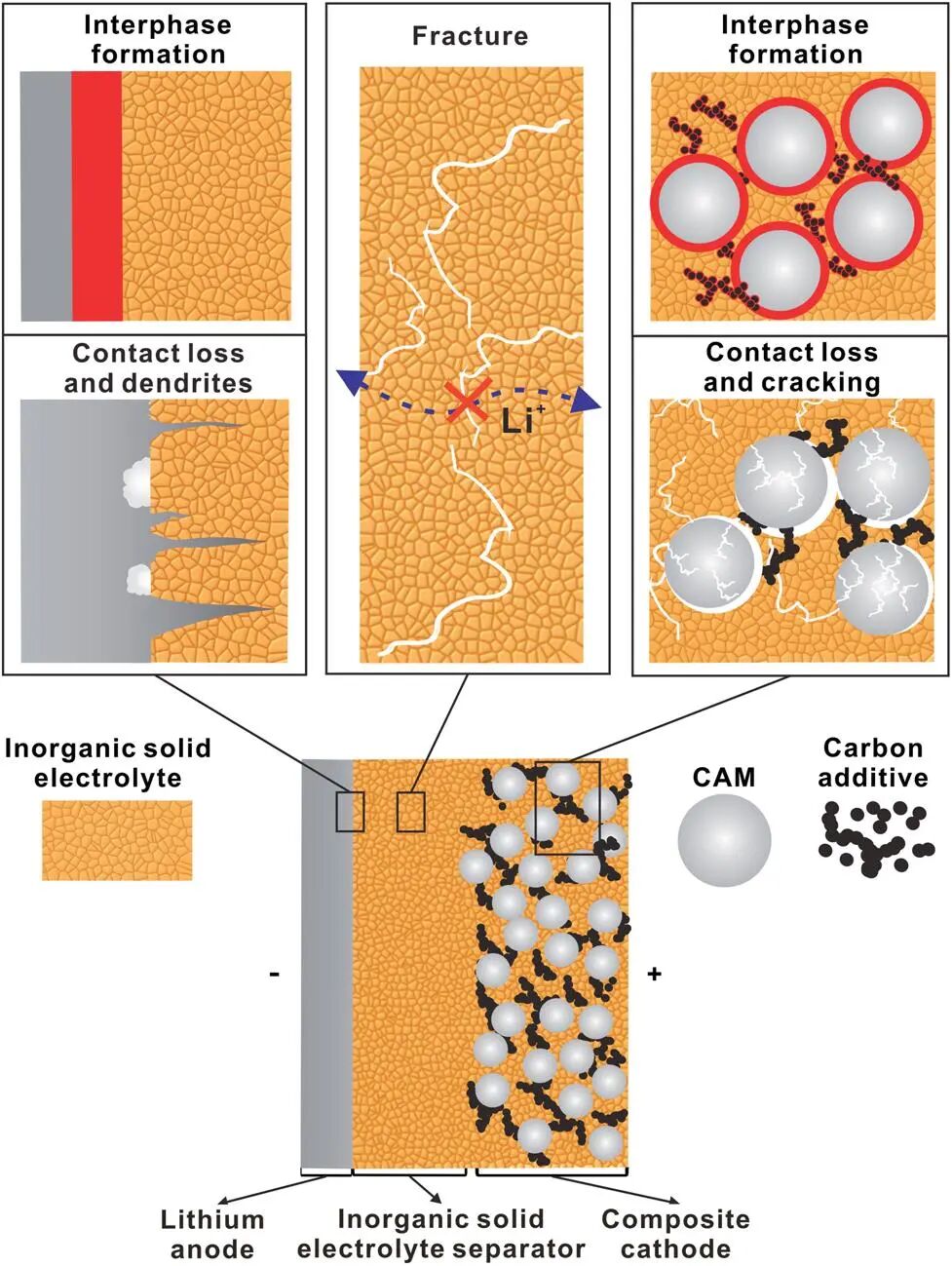

全固态锂电池的界面挑战

Millennial Lithium

使用无机固体电解质(ISEs)的锂固态电池(LiSSBs)面临的主要发展挑战示意图

与传统液态锂电池不同,全固态电池内部为固-固界面接触。这种接触存在几个固有难题:

1.接触面积小:刚性固体之间的机械接触难以达到液态浸润的水平,导致有效离子传输面积有限,界面电阻巨大。

2.接触失效:在循环过程中,电极材料(尤其是合金型负极或锂金属负极)会发生显著的体积变化,易导致与固态电解质的物理接触失效。

3.化学/电化学不稳定性:许多高性能无机固态电解质,如硫化物电解质(如LPSCl),在与高电压正极(如LiNiₓMnₓCoₓO₂, NMC)或低电位锂金属负极直接接触时,会发生严重的界面副反应,生成高阻抗的界面相,加速性能衰减。

聚合物在界面工程中的核心作用

Millennial Lithium

聚合物材料因其可调的化学性质、良好的柔韧性和成膜性,为解决上述界面问题提供了多种解决方案。

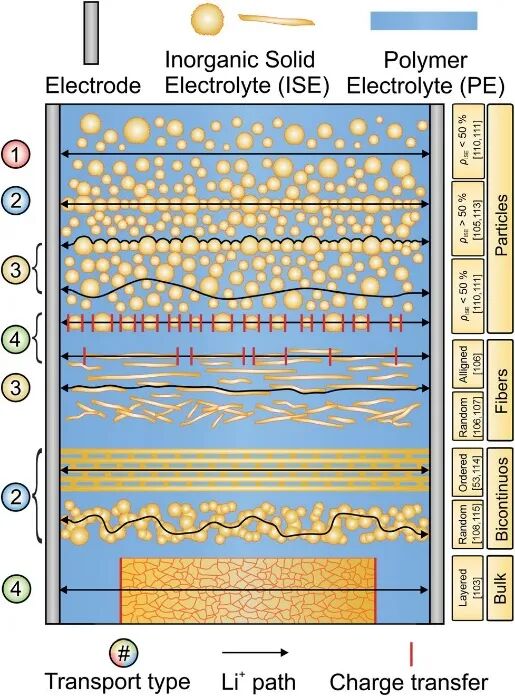

复合电解质:协同提升综合性能

所研究的复合电解质结构示意图

复合电解质(Composite Electrolytes, CEs)旨在结合无机固态电解质的高离子电导率和聚合物电解质的优良界面接触性能。其主要设计策略包括:

无机填料增强聚合物基质:将ISE颗粒(如Li₁₀GeP₂S₁₂, Li₇La₃Zr₂O₁₂)作为填料分散于聚环氧乙烷(PEO)等固态聚合物电解质(SPE)基质中。填料不仅能提供离子传导快速通道,还可抑制聚合物链结晶,提高离子电导率。研究表明,在PEO-LiTFSI基质中加入40 wt%的LPSCl填料,可将离子电导率从0.84 mS cm⁻¹提升至3.6 mS cm⁻¹。

三维多孔无机骨架浸润聚合物:构建三维连续的多孔无机电解质框架(如LLZO),并将其孔隙用SPE填充。该结构为离子传输提供了刚性骨架,同时通过聚合物保证了与电极的紧密接触。

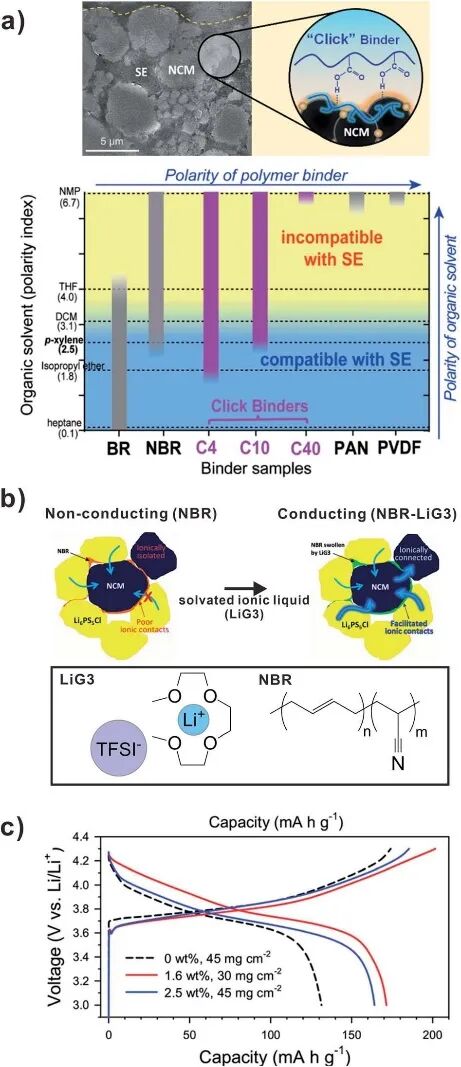

功能性粘结剂:超越粘接的多功能化

(a) C10点击化学粘结剂与NMC正极的作用机理及复合正极SEM图;(b) LiG3离子液体改性NBR粘结剂的工作机理示意图;(c) 使用改性粘结剂(添加LiG3)与未改性粘结剂的正极,其首圈充放电曲线对比

在全固态电池电极制造中,粘结剂需满足苛刻的化学相容性要求,并发展出超越传统粘接的功能。

溶剂相容性:硫化物ISE对极性溶剂(如N-甲基吡咯烷酮, NMP)敏感,而传统聚偏氟乙烯(PVDF)粘结剂需NMP溶解。因此,开发与ISE兼容的新型粘结剂至关重要。研究通过点击化学合成了名为C10的粘结剂,它能在非极性的对二甲苯中加工,有效避免了与LPSCl电解质的副反应。

离子电导性:粘结剂被赋予离子传导功能以优化电极内部的离子传输网络。例如,将溶剂化离子液体(Li(G3)₄TFSI) 与丁苯橡胶(NBR)结合,形成离子导电凝胶粘结剂。该粘结剂为电极提供了额外的离子传输路径,显著降低了界面阻抗,提升了电池倍率性能。

界面保护层:抑制副反应与稳定接触

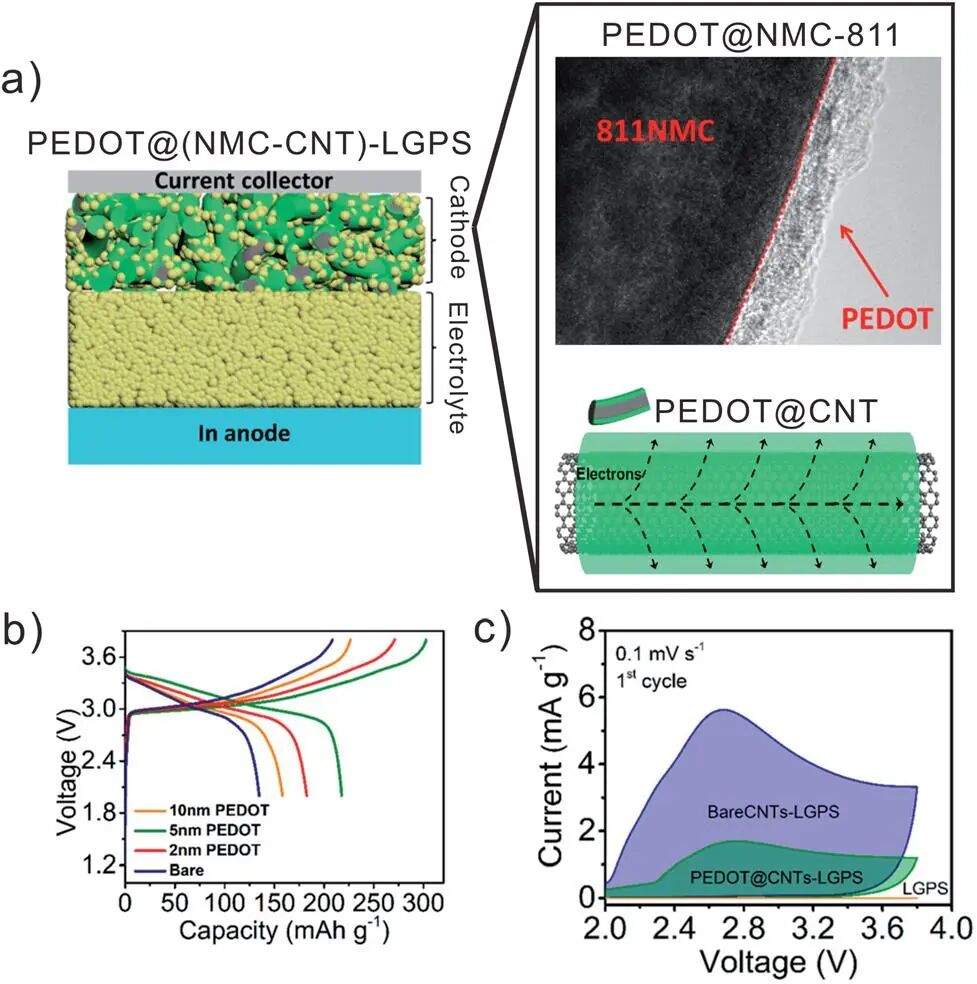

(a)设计的在CAM上具有PEDOT中间层的固态电池示意图;(b)与裸露正极活性材料在0.05C倍率下首圈的充放电曲线。(c)CNT上有无PEDOT涂层的电池在首圈以0.1 mV s⁻¹扫描速率记录的循环伏安曲线

在活性材料表面构建纳米级聚合物保护层,是隔绝其与电解质直接接触、抑制副反应的有效策略。

正极保护层:通过分子层沉积(MLD) 技术在高压正极材料(如NMC)表面涂覆一层5-10纳米的导电聚合物聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT),可有效防止其与硫化物电解质(如Li₁₀GeP₂S₁₂)的相互扩散和反应。实验证明,该涂层将电池的容量保持率从13.6%显著提升至51.0%。

负极保护层/中间层:在锂金属负极与刚性ISE之间引入一层柔软的聚合物中间层(如PEO-LiTFSI或聚丙烯酸, PAA),可充当人工SEI层。其作用包括:改善界面润湿性、均匀锂离子流以抑制枝晶、缓冲体积变化。例如,引入PAA中间层可将锂负极与LLZTO电解质间的界面电阻从1104 Ω cm²降至55 Ω cm²,使对称电池稳定循环超过400小时。

现存挑战与未来研究方向

Millennial Lithium

尽管聚合物界面工程取得了显著进展,但仍面临诸多挑战:

性能权衡:聚合物材料的离子电导率、机械强度及电化学稳定性之间常存在权衡关系。开发新型聚合物体系(如单离子导体、嵌段共聚物)以实现性能协同优化是重点方向。

界面机理研究:需要对聚合物/电极/电解质多相界面处的离子传输、降解机制和力学演化进行更深入的原位表征和理论研究。

工艺与规模化:如何将MLD、溶液涂覆等实验室技术转化为低成本、可规模化生产的制造工艺,是实现商业化的关键。

聚合物材料通过构建复合电解质、开发功能性粘结剂和施加界面保护层等多种策略,为解决全固态锂电池的固-固界面难题提供了行之有效的解决方案。这些策略显著改善了界面离子传输、抑制了有害副反应、并增强了界面的机械稳定性。未来的研究需聚焦于深化界面基础科学认识、创新聚合物材料体系、以及开发可规模化的制备技术,从而推动全固态锂电池技术的实用化进程。

我要赚赏金

我要赚赏金