在追求全球脱碳和电动交通的浪潮中,锂离子电池作为现代能源技术的核心,凭借其高能量密度和可靠性,在电动汽车和储能系统中得到了广泛应用。然而,随着使用时间的推移,这些电池的结构降解机制和热不稳定性正成为不容忽视的安全隐患。

热失控:电池安全的"头号杀手"

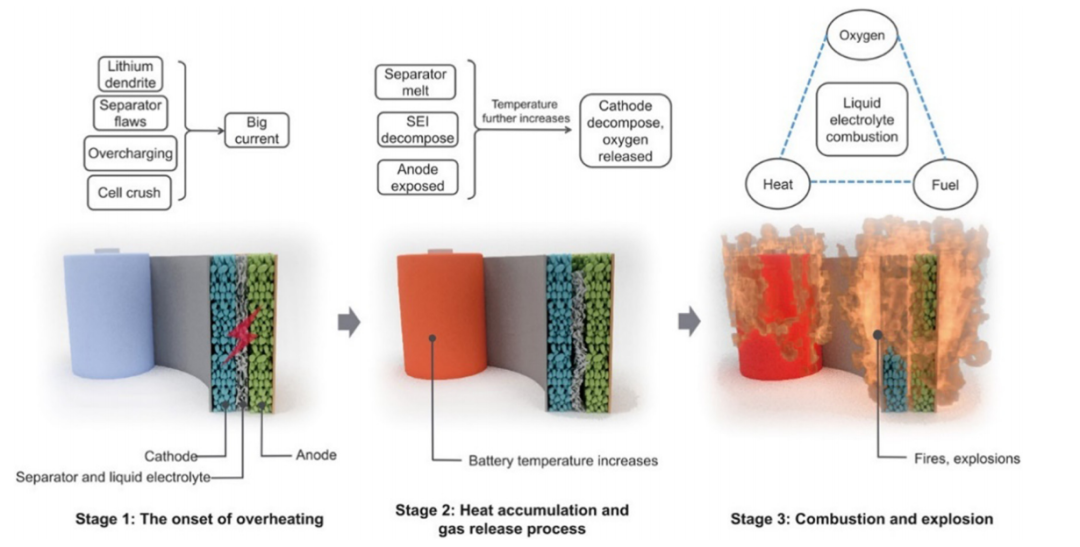

热失控事件是锂离子电池最危险的安全问题。这一过程源于一系列剧烈的放热反应链,往往难以实时预测和预防。当热失控发生时,电池会急剧升温,可能导致火灾、爆炸和有毒气体释放。

锂离子电池热失控阶段示意图

回顾过去十年的重大安全事件,我们不难发现问题的严重性:

2013年波音787梦想客机:两起电池火灾导致整个机队停飞数月

2016年三星Galaxy Note7:电池设计缺陷导致设备起火爆炸

2020年亚利桑那州储能系统:爆炸造成四名消防员重伤

2021年澳大利亚维多利亚大电池项目:冷却系统泄漏引发火灾

这些事故凸显了在商业应用中解决锂离子电池安全危害的迫切性。

正极材料:能量密度的关键

富镍层状氧化物材料(NCM/NCA)

这类材料具有高能量密度、优异的循环性能和倍率性能,广泛应用于电动汽车等领域。随着对更高能量密度需求的增长,材料中的镍含量不断提高。

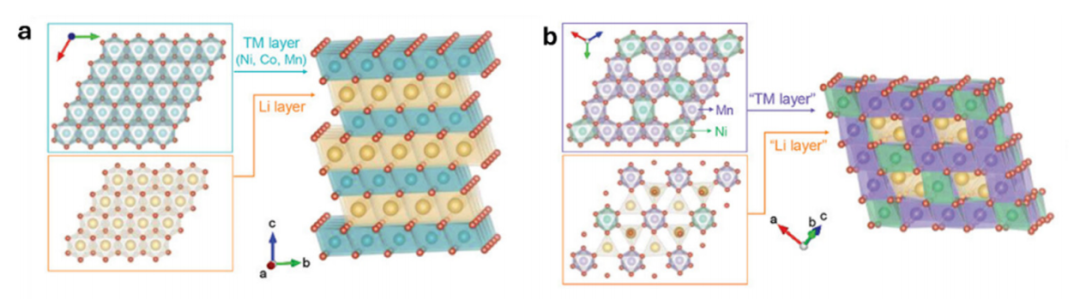

(a) Ni-rich layered oxide, (b) Li-rich layered oxide结构对比

当镍含量超过60%时,先进的富镍层状氧化物材料在4680圆柱电池中可实现约300 Wh/kg的惊人能量密度,显著超越传统的钴酸锂。其工作电压通常在3.7-3.9 V之间,这有助于电池的整体能量密度。

富锂层状氧化物

这类材料的理论比容量超过300 mAh/g,工作电压窗口为3.5-4.8 V。其高锂含量减少了对钴的依赖,降低了成本并更具环境友好性。

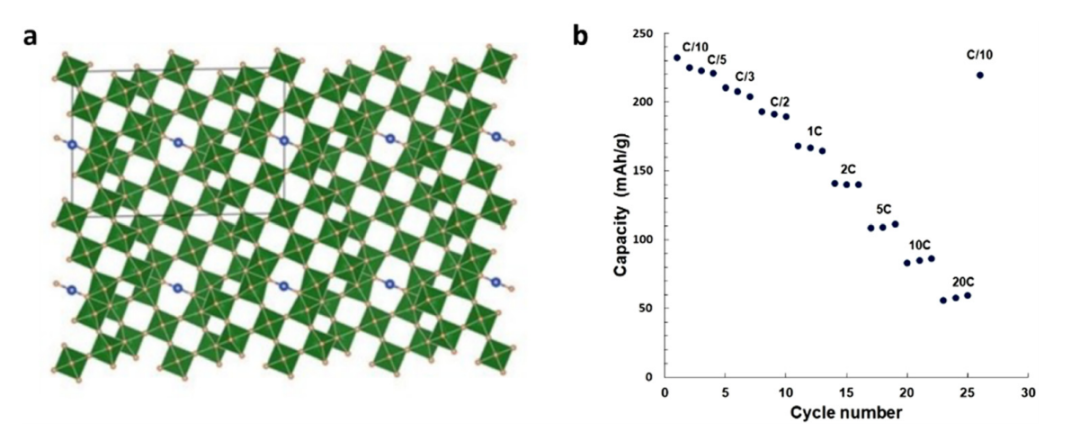

5V尖晶石材料

以LiNi₀.₅Mn₁.₅O₄(LNMO)为代表的5V尖晶石材料,其显著特点是具有约4.7 V的高而平坦的电压平台,能量密度可达约650 Wh/kg。

磷酸铁锂(LFP)

磷酸铁锂以其卓越的安全性、长循环寿命和环境优势而闻名。虽然其理论比容量约为170 mAh/g,低于其他正极材料,但其优异的安全性能使其在许多应用中具有不可替代的地位。

负极材料:储能的基础

硅负极

硅被认为是下一代锂离子电池最有前景的负极材料之一,其理论容量高达4200 mAh/g(Li₂₂Si₅在415°C)和3579 mAh/g(Li₁₅Si₄在室温下)。然而,硅在锂化/脱锂过程中会发生显著的体积膨胀,导致材料破裂、粉化和从集流体上剥离。

转换型负极

这类材料通过可逆的转换氧化还原反应存储锂离子,可实现500-1500 mAh/g的高比容量。其较高的工作电压范围(0.5-1.0 V)降低了锂镀层和枝晶形成的风险。

石墨负极

作为最常用的负极材料,石墨具有稳定的电化学性能、372 mAh/g的适中比容量和成本效益。其低的平均脱/嵌锂电位(0.2 V)有助于提高全电池的能量密度。

金属锂负极

金属锂因其低电化学电位和3860 mAh/g的卓越理论容量而备受关注。然而,其实际应用受到枝晶形成和SEI不稳定性等问题的限制。

电解质:离子传输的桥梁

碳酸酯电解质

这是锂离子电池中最常用的电解质,通常由锂盐(主要是LiPF₆)溶解在脂肪族碳酸酯溶剂混合物中组成。这些电解质具有宽的电化学稳定性窗口(约1.5-4.5 V)和高的室温离子电导率(约10⁻²S/cm)。

醚类电解质

对于金属锂负极,醚类电解质显示出比传统碳酸酯电解质更好的兼容性。其低粘度和稳定性有助于最小化电解质分解并抑制枝晶形成。

凝胶聚合物电解质

这类电解质结合了固体聚合物的机械稳定性和液体电解质的离子电导率。其独特的结构减少了聚合物基质的结晶含量,降低了离子迁移的能垒。

传降解机制:安全风险的根源

锂离子电池组件的降解是一个复杂的多机制交织过程。正极材料的降解主要与晶体结构的不稳定性有关,而负极和电解质的降解则涉及不同的物理化学过程。

在正极方面,富镍层状氧化物材料的不稳定性主要源于层状晶体结构。高比例的Ni⁴⁺结合H₂-H₃相变相关的各向异性体积变化引起的机械不稳定性,导致阴极结构失稳和微裂纹生成。

Ni-rich cathode与5V尖晶石阴极结构特征对比

这些微裂纹削弱了晶体结构,并将不稳定的Ni

⁴⁺暴露于与电解质的寄生反应中,产生绝缘的NiO类岩盐相。当阴极充电至高电压时,Li⁺被提取,导致Ni²⁺/Ni³⁺氧化为更高价态,包括Ni⁴⁺。然而,Ni⁴⁺形成高度共价、不稳定的Ni⁴⁺–O²⁻键,这种不稳定性使氧更容易被氧化,特别是在截止电压超过约4.3 V时。

锂离子电池的安全性问题是一个系统工程,需要从材料设计、制造工艺、使用管理和安全防护等多个层面综合考虑。理解各组件的基本电化学特性和降解机制,是开发更安全、更可靠的锂离子电池的基础。随着技术的不断进步,我们有理由相信,未来的锂离子电池将在保持高性能的同时,具备更高的安全标准。

我要赚赏金

我要赚赏金