本文主要讲述半导体封装的进化。

想象一下,你要为比沙粒还小的芯片建造“房屋”——既要保护其脆弱电路,又要连接外部世界,还要解决散热、信号干扰等问题。这就是集成电路封装(IC Packaging)的使命。从1950年代的金属外壳到今日的3D堆叠,封装技术已从简单保护壳蜕变为决定芯片性能的核心环节。

封装简史:四阶段技术革命

1. 1950-1970年代:直插式封装时代

TO封装:首款晶体管封装,金属外壳如“小礼帽”,三根引脚裸露在外,抗机械冲击但笨重低效。

DIP封装:1960年代双列直插式封装诞生,塑料取代金属,引脚增至64根,成为早期CPU和存储芯片的标准“住所”。

2. 1980年代:表面贴装技术(SMT)革命

SOP/QFP:飞利浦开发的小外形封装(SOP)和四边扁平封装(QFP),引脚细如发丝(间距0.4-1.27mm),可直接贴装PCB,体积比DIP缩小70%。

核心突破:环氧树脂模塑料(Epoxy Molding Compound)取代金属外壳,实现高速自动化生产,成本大幅降低。

3. 1990年代:阵列封装崛起

BGA封装:球栅阵列封装用焊球替代引脚,I/O数量突破1000+,散热性能提升50%。英特尔奔腾处理器率先采用,引爆PC时代。

CSP封装:芯片尺寸封装(Chip Scale Package)实现“封装不增大芯片面积”,内存条从此告别臃肿。

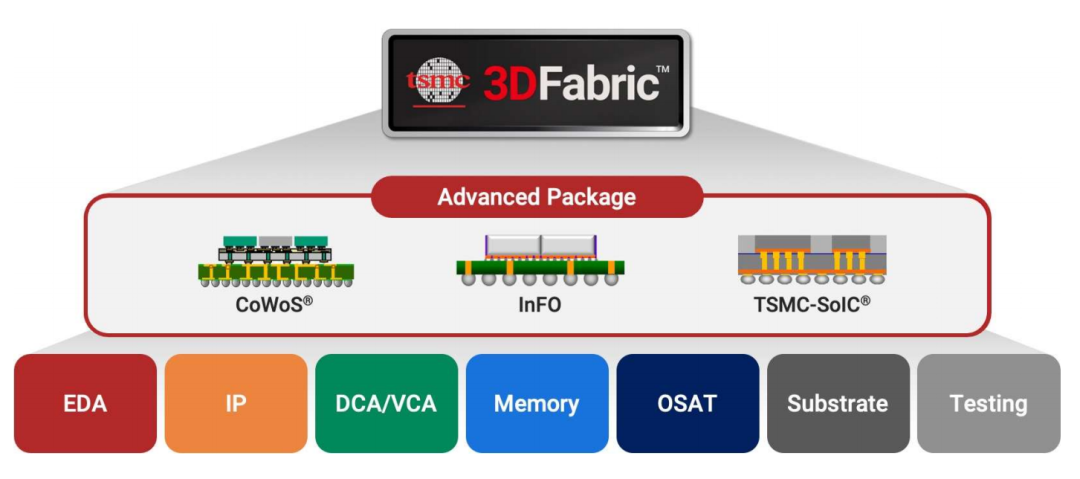

4. 21世纪:先进封装(Advanced Packaging)纪元

技术目标:不再满足于“保护”,而是通过封装提升系统性能。

核心驱动力:摩尔定律放缓,晶体管微缩成本飙升,需通过封装集成弥补算力缺口。

先进封装的核心技术

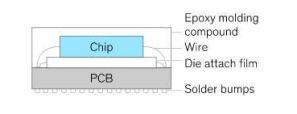

倒装芯片(Flip Chip,1995年商用化)

原理:在芯片表面制作焊球(Solder Bumps),直接翻转对接基板,取代金线键合。优势:互联距离缩短至微米级,电阻降低90%,苹果A系列芯片、英伟达GPU全面采用。关键材料:高铅焊料、无铅焊料、铜柱凸块。

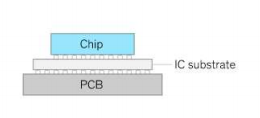

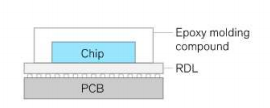

晶圆级封装(WLP,2000年普及)

工艺:直接在晶圆上完成布线(RDL层)、植球,切割后即成独立芯片。

革命性意义:省去传统封装基板,厚度减薄80%,iPhone的RF芯片和传感器依赖此技术。

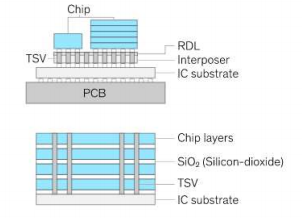

2.5D/3D堆叠(2010年后爆发)

| 2.5D堆叠 | 硅中介层(Interposer)+TSV | 英伟达H100 GPU(CoWoS) |

| 3D堆叠 | 芯片直接堆叠+铜混合键合 | HBM3内存 |

TSV(硅通孔):在硅片上钻孔填充铜,实现垂直导电,信号延迟降低至皮秒级。

我要赚赏金

我要赚赏金