一、为什么总绕不开 50 Ω?

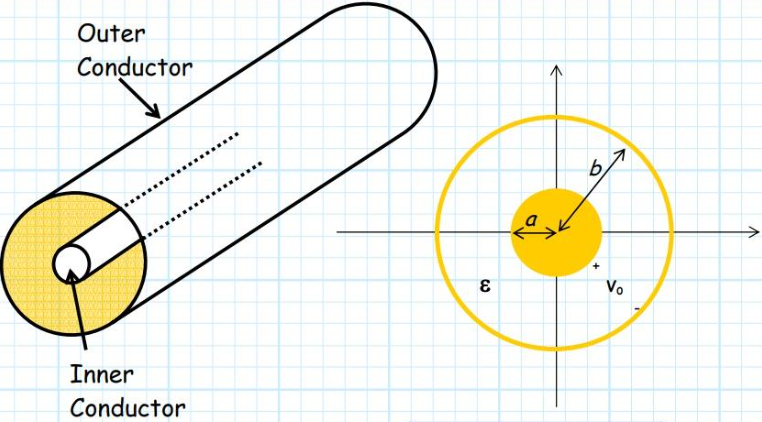

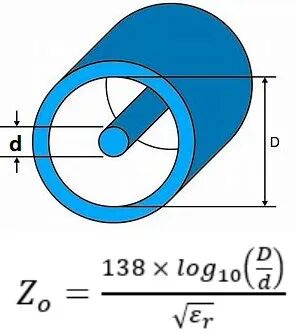

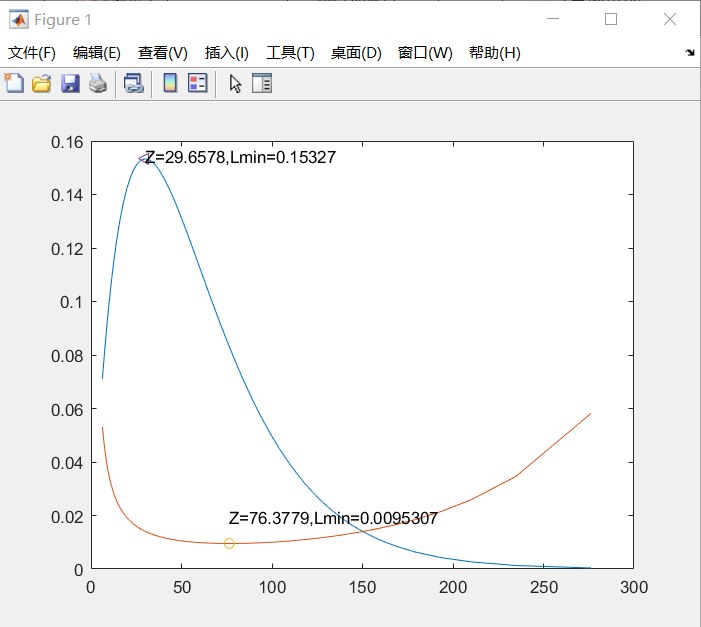

同轴线里存在两条“极限曲线”:

29.7 Ω 时功率容量最大,可承载千瓦级射频能量;

76.3 Ω 时损耗最低,能把长途馈线的衰减压到最小。

·

·

工程上取两者折中,于是 50 Ω 成为“既能扛功率,又能省能量”的全球默认标准。从基站馈线、Wi-Fi 天线到手机射频前端,产业链把所有连接器、电缆、测试仪器都锁死在 50 Ω,目的就是让“任意环节”都能像乐高积木一样即插即用。阻抗匹配首先是一份“产业契约”,不遵守就无法入场。

二、失配到底会发生什么?

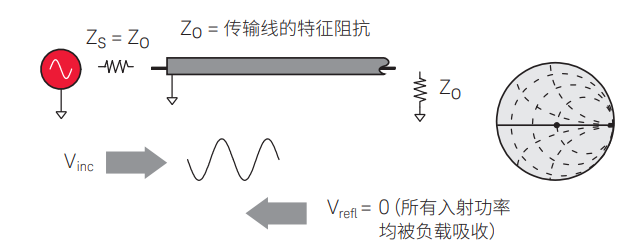

1. 能量层面——反射

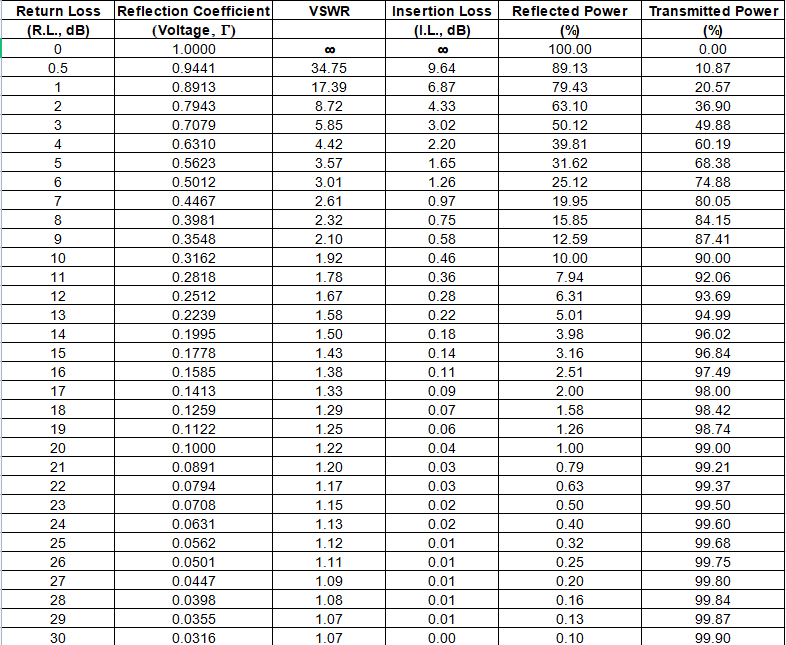

反射系数 Γ = (Z_L–Z_0)/(Z_L+Z_0)。当 Z_L 与 50 Ω 差 20 %,反射功率就占 4 %;差 100 %,反射高达 36 %。这些能量折返到功率管,驻波瞬间升高,结区温度 > 200 °C,MTBF 从 10 万小时跌到 2 千小时——基站一年折旧几十万,却败在一颗 0.5 mm 的匹配电感上。

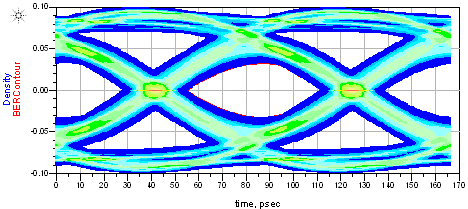

信号层面——眼图“塌方”

高速数字信号也是电磁波。PCIe 5.0 的眼宽仅 31 ps,若因过孔把阻抗从 85 Ω 拉到 75 Ω,反射造成 30 mV 过冲,眼高直接掉 20 %,误数据传输误码率骤升,系统可靠性降低。

3. 系统层面——“蝴蝶效应”

反射能量在路径中往返振荡,极易放大噪声,在特定频率点产生令人头疼的驻波(VSWR电压驻波比飙升),极端情况下激发寄生振荡,严重干扰系统稳定工作。

高功率场合下(如雷达发射机或广播电台),严重的失配反射能量若无法被源头吸收,将直接“撞回”输出级晶体管或功率管,导致器件过热烧毁。

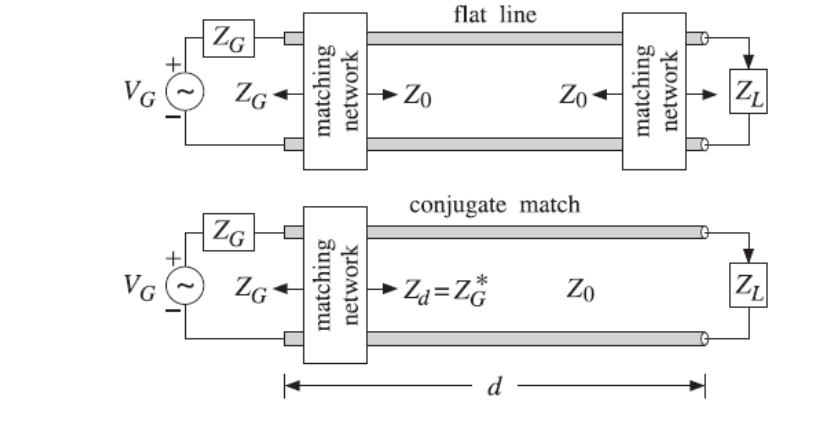

三、匹配的本质:让“源”和“负载”互为共轭

最大功率传输定理告诉我们:只有当源阻抗 Z_S = R_S + jX_S 与负载阻抗 Z_L = R_L + jX_L 满足 R_S = R_L 且 X_S = *X_L 时,源才能把所有可用功率“灌”进负载。射频世界里,源和负载常呈感性或容性,匹配网络的任务就是“虚部相消、实部归一”,把任意 Z_L 拉到 50 Ω 的,能量才能零反射通过。

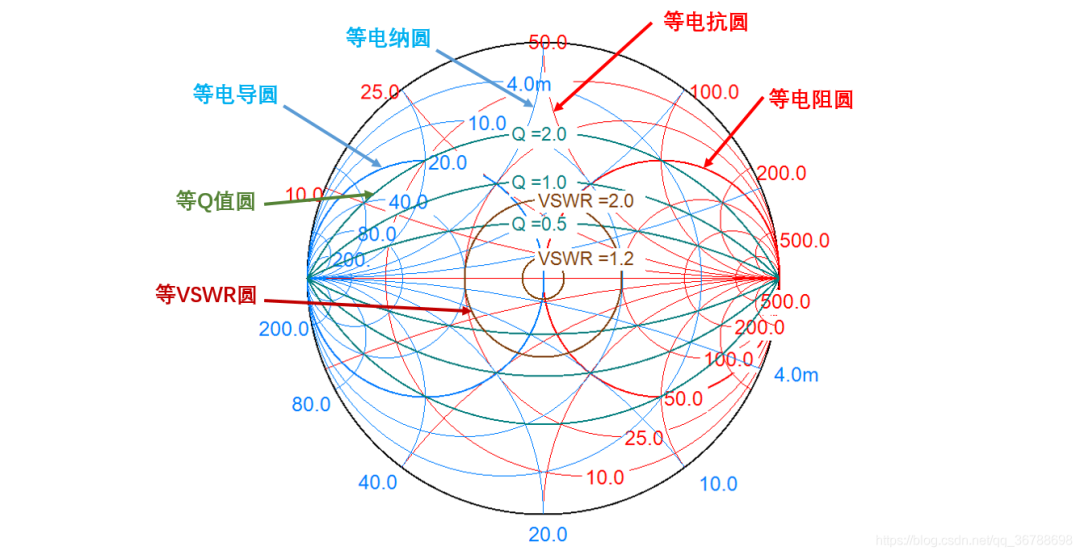

四、史密斯圆图:把复数运算变成“尺规作图”

手工算复数阻抗繁琐且易错,史密斯圆图把加减电感、电容的操作变成“沿等电阻圆或等电导圆转圈”。现场调试时,工程师盯着矢网屏幕,把负载点沿圆图推到中心 50 Ω 点,就能在 5 分钟内完成“π 型网络”选值——无需解方程,也无需反复焊板,大幅降低试错成本。

并联电感:沿着等电导圆逆时针移动

并联电容:沿着等电导圆顺时针移动

串联电感:沿着等电阻圆顺时针移动

串联电容:沿着等电阻圆逆时针移动

五、结语:阻抗匹配是射频的第一性原理

它看似只是“让 50 Ω 对上 50 Ω”,实则是能量守恒、信号完整、经济效率的交汇点。匹配一次,终身受益;失配一次,蝴蝶振翅。把阻抗匹配从“专家经验”变成“设计规范”,就是把射频系统的“玄学”变成“算术”,让每一瓦能量、每一比特数据都能安全、高效、可靠地到达目的地。

我要赚赏金

我要赚赏金