锂离子电池作为新一代电化学储能技术的核心载体,凭借高能量密度、长循环寿命及环境友好性等特征,已成为支撑消费电子、新能源汽车及可再生能源储能等领域发展的关键器件。深入理解其结构与应用场景对把握能源技术发展具有重要意义。美能锂电深耕锂离子电池的研发与制造,以持续的技术突破和实践探索,致力于成为推动储能技术向前迈进的重要力量。

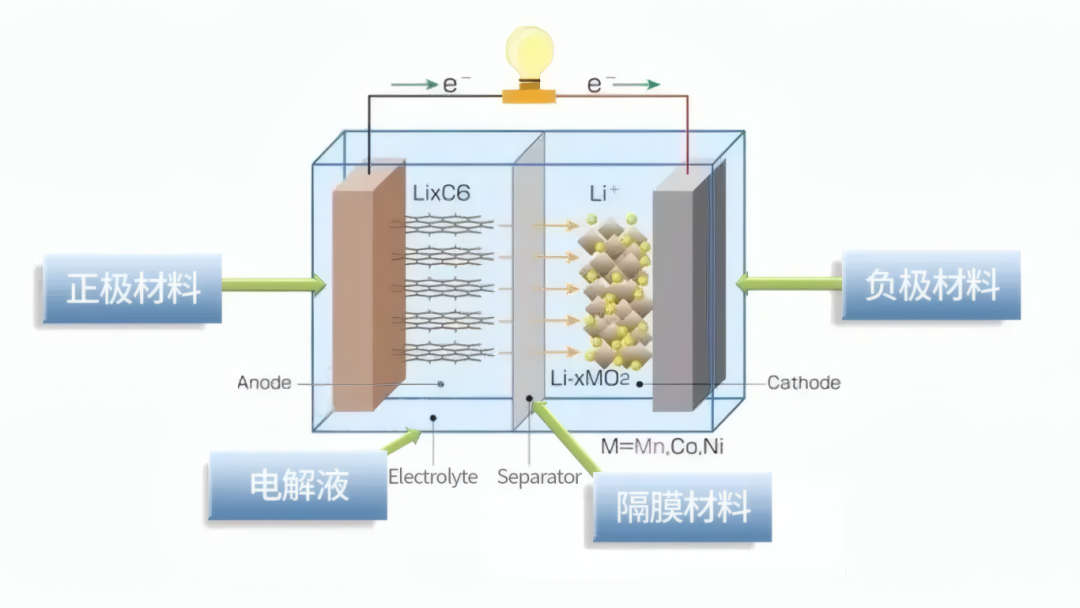

锂离子电池的基础结构组成

Millennial Lithium

锂离子电池的基础结构组成

1.正极材料

正极是锂离子电池实现能量存储与释放的关键电极,其材料特性直接决定电池的能量密度与工作电压。目前商业化应用的正极材料主要包括:

钴酸锂(LiCoO₂),具有层状结构与 140 mAh/g 的比容量,适用于小型电子设备但存在钴资源稀缺性问题;

三元复合氧化物(如LiNi₀.8Co₀.1Mn₀.1O₂),通过多元素协同优化,将能量密度提升至 200-250 mAh/g,成为电动汽车动力电池的主流选择;

磷酸铁锂(LiFePO₄),以橄榄石结构为特征,循环寿命可达 3000 次以上,安全性优异,广泛应用于储能领域。

2.负极材料

负极材料需具备良好的锂离子嵌入/ 脱出可逆性,目前石墨类材料占据主导地位。天然石墨与人造石墨通过层间间隙(约0.335 nm)实现锂离子嵌入,理论比容量为 372 mAh/g。新型负极材料中,硅基材料(理论容量 4200 mAh/g)因极高的储锂潜力成为研究热点,但体积膨胀率(约 300%)导致的循环稳定性问题仍需通过纳米结构化或复合化技术解决。

3.电解质

电解质的核心功能是实现锂离子在正负极间的快速迁移,同时隔绝电子传导。液态电解质由六氟磷酸锂(LiPF₆)等锂盐与碳酸酯类混合溶剂组成,离子电导率可达 10⁻³ S/cm,但存在漏液与燃爆风险。固态电解质(如硫化物、氧化物陶瓷)凭借不可燃特性成为下一代技术方向,目前硫化物电解质电导率已突破10⁻² S/cm,但界面阻抗问题仍制约其商业化。

4.隔膜

隔膜是保障电池安全的关键组件,通常采用聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)微孔膜,通过 20-40 μm 的厚度与 30%-50% 的孔隙率实现离子导通与物理隔离。新型复合隔膜通过涂覆陶瓷(Al₂O₃)或阻燃剂,可将热关闭温度提升至 180℃以上,显著改善电池的热失控抗性。

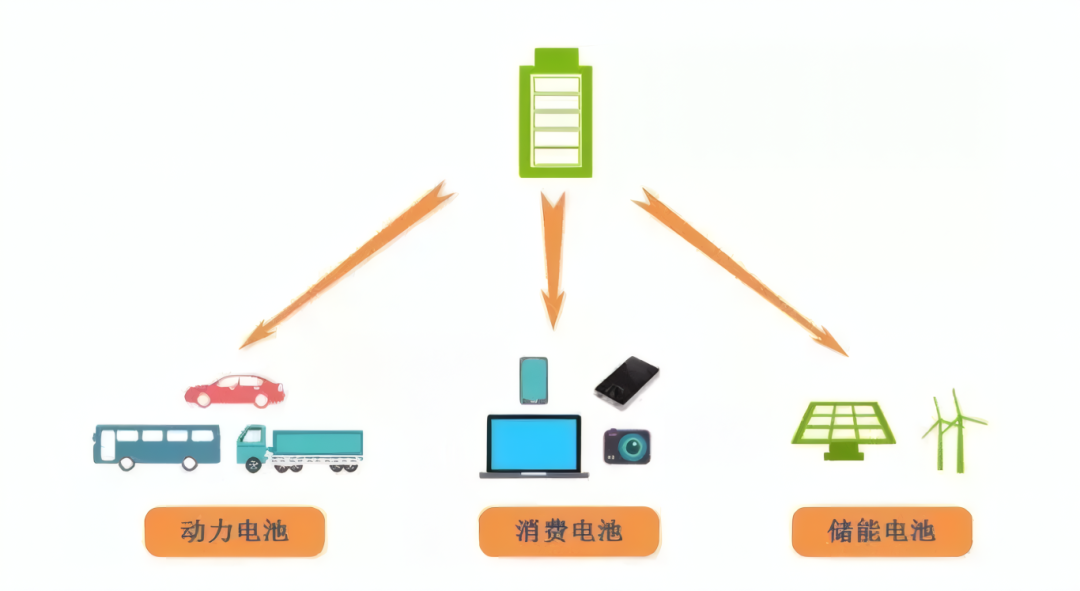

锂离子电池的主要应用领域

Millennial Lithium

锂离子电池的应用领域

1.消费电子领域

在智能手机、笔记本电脑等便携式设备中,锂离子电池通过叠片或卷绕工艺实现小型化设计,典型容量范围为1000-10000 mAh,能量密度达 600-800 Wh/L。其无记忆效应与快速充放电特性,满足了消费电子设备对能源供应的动态需求。

2.电动汽车领域

动力电池组通过串并联组合为电动汽车提供动力,目前主流系统能量密度已达150-300 Wh/kg,支持续航里程 500-1000 km。基于三元材料的动力电池侧重高能量密度,而磷酸铁锂电池以长循环(8 年 / 15 万公里)优势占据商用车辆市场,2023 年全球动力电池装机量突破 650 GWh。

3.储能领域

在可再生能源并网场景中,锂离子电池储能系统(BESS)可实现毫秒级响应,单站容量从 MWh 级到 GWh 级不等。中国青海共和等大型储能电站采用磷酸铁锂电池,循环效率达 85% 以上,有效平抑光伏发电的日间波动,提升电网接纳新能源的能力。

当前锂离子电池技术正朝着高能量密度、高安全、低成本方向发展。固态电池、无钴正极、钠离子替代等技术路线持续突破,但材料体系创新与制造工艺升级仍需解决界面兼容性、规模量产一致性等问题。未来随着氢能与电池技术的协同发展,锂电池将在多元能源体系中继续扮演重要角色。作为能源转型的践行者,美能锂电将持续以技术突破赋能产业升级,让高效储能技术真正成为支撑可持续发展的核心力量。

我要赚赏金

我要赚赏金